「壁ドン」は、ご存じのとおり「男性が女性を壁際に追い詰めて手を壁にドンと突く行為」である。

こうしたシチュエーションは、漫画やアニメで昔からよく使用されたもので、登場人物の男女関係を示す記号的役割を果たしてきたのだが、その行為自体に明確な名称がつけられていなかった。

2008年に声優の新谷良子が「萌えるシチュエーション」として「壁にドン」という言葉で紹介したのが初出と言われており、2014年にSNSを介して「壁ドン」として急速に広まった。

皆がなんとなく気になってはいたが名無しだった概念に、名前が付くことは気持ちの良いことである。現在は、若い女性が中心となり、嬉々として新しく誕生した言葉「壁ドン」を活発に使い、その習熟度・認知度を向上させている段階である。

「壁ドン」が流行したのには、下記のような社会的背景があると思う。

日本は国際的に見ても女性の社会進出が難しい社会である。そんな社会であるがゆえに、女性が価値を示すには、良い結婚をして、良い子供を産み育てることである、という旧来の価値が根強く残っている(ここでは旧来の価値の是非は置いておく)。

そのような社会を変えようと、政府から「女性活用」「女性活躍」というスローガンが掲げられ、社会は概ねその方向に向かいつつある。しかし、多くの女性 は、まだ女性が活躍する社会をイメージできず、旧来的な価値を保持しており、出来ることなら家庭に入って、家庭を守りたいというマインドが未だ優勢のように見える。

「女性を労働力にしようとする政策」と「心の準備が整っていない女性」との間にあるギャップが、今は大き過ぎる。故に女性にとって今の社会は、「本当は労働から逃れ、責任を負わされることのない安住の地でずっと穏やかに暮らしていたいのに、社会はそこから引きずり出そうとする」というストレスフルな状態なの だ。

このような状態が、自分を支配し外界から守ってくれそうな「壁ドン」男性への憧憬を抱かせる一因となっていると思われる。

■社会的背景2:『草食系男子』の存在

積極的に異性と関わろうとしない男性に『草食系男子』という名称が与えられ、当初は「男らしくない」という批判的なニュアンスで論じられることが多かっ た。だが今では、そういう人種が相当数存在し、おそらく漸増しているという事実が受け入れられ、草食系が存在してもよいという認識が広まった。そうして草食系も市民権を得るに至ったのである。近年では、無性的な人生を歩もうとする『絶食系男子』も注目されつつある。

そこで困るのが女性である。女性は身体的構造からして、生殖行為の基本的態度は「受動」である。勿論、人間の女性は理性的な意思決定によって行動するが、 心理的にも、生物学的な雌としての影響を強く受ける。したがって、往々にして生殖の起点は、男からのアプローチなのである。(※あくまでも、心理学的な傾向であり、個人差はあります)

にもかかわらず、草食系男子の登場により、生殖を実現するには、自らが「肉食系女子」となり、女性からアプローチしなければならなくなったのである。これは、一般的な女性には大きな心的ストレスである。

このような社会において、「壁ドン」してくれるような積極的な男子は崇高で理想的な男性像なのである。

■社会的背景3:処女の増加

「壁ドン」以前にも、理想の男性が女性を迎えに来てくれるイメージとして「白馬に乗った王子様」がある。他にも、グリム童話の「白雪姫」や「ラプンツェ ル」、さらにはスーパーマリオのピーチ姫など、姫が王子の登場を待ち望んでいるという原型的な心理が反映されたストーリーが多く存在する。

「壁ドン」願望をもつ女性は、こうした物語における姫願望をもっていると見てよさそうだ。そして、そうしたメルヘンチックな姫願望をもつ傾向にあるのが、現実の性を知らない処女である。

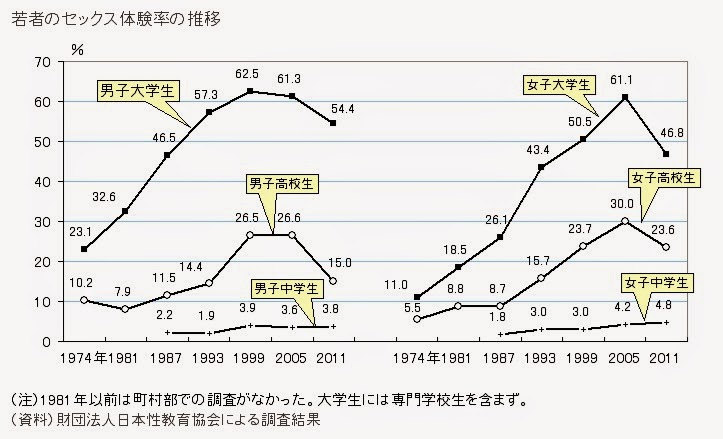

若者の性体験率は、2005年あたりをピークに現象を続けている。女子大学生に限ってみれば、2005年は61.1%だったが、2011年には46.8% にまで下がっている(財団法人日本性教育教会調べ)。(※ただし、今と昔では「大学生」の価値が異なること、2011年は震災があった特殊な年であったことという無視できないバイアスが含まれている)

若い頃に機会を失えば、そのまま処女で居続ける女性の割合も多くなっていると予想できる。故に、「壁ドン」願望を持つ女性も増えるのだと考えられる。

そもそも、この流行は処女かつサブカルチャーに親和性の高い『腐女子』が盛んに広めたものだとも考えられるが。

以上をまとめてしまうと、「壁ドン」が流行ったのは、心の準備ができてないうちに女性を労働力にしようとする雰囲気が社会に立ち込め、女性に焦りが募る一方で、性欲旺盛な男性が減少し、性行為の機会をもてないまま、創作の世界の理想の男性像を強く求めた結果である。